Evaluer pour progresser

2008

Magazine toute la natation n° 68 - février 2008

La planification est un subtil outil pour l'entraîneur. En effet, elle nécessite une évaluation préalable pour définir les choix de progression et ainsi, optimaliser la progression des nageurs. Ceci étant, toutes les évaluations ne sont pas simples à mettre en œuvre. Autant évaluer le domaine physiologique est aujourd'hui relativement simple et fiable, autant le domaine technique reste plus complexe. Il est vrai que cette évaluation technique demeure trop souvent méconnue. Quelques grands traits sont pourtant simples à exploiter et peuvent avoir des conséquences bénéfiques importantes sur la performance.

Ainsi, 3 points peuvent être mis en évidence : l'efficacité gestuelle, la flottaison, la recherche des mouvements freinateurs.

L'efficacité gestuelle

Si l'appui est correct, ceci suppose que la main devrait sortir là où elle est rentrée. Cette donnée est facilement repérable pour l'entraîneur mais complètement cachée pour le nageur. Or, sans information, il est difficile de vérifier la réussite d'une action. Il est bien sûr important que l'entraîneur connaisse ces informations mais il est primordial que le nageur les connaisse aussi.

Un des moyens pour qu'il puisse vérifier cette donnée est de mesurer la longueur de son bras (de l'acromion au bout des doigts) et en multipliant cette mesure par 2, on obtient la distance qu'il devrait réaliser sur un coup de bras (sauf en Brasse bien sûr). Certes, le roulis de l'épaule intervient dans le calcul de cette distance, mais il est trop difficile à mesurer pratiquement et l'erreur induite n'a pas une réelle importance si le niveau de performance n'est pas trop élevé. Pour des nageurs de niveau national et international, un outil de mesure plus sophistiqué, comme la digitalisation, est indispensable (voir Toute La Natation n°53).

Dans un deuxième temps, il est nécessaire de mesurer la distance nagée. Elle correspond à la distance séparant la première action de la main (la main en attente étant le point de référence) et l'autre côté du bassin. En général, cette distance est de 20m.

Nous avons donc une distance de déplacement par coup de bras et une distance nagée. Il est donc facile de calculer le nombre de coups de bras durant la longueur de bassin. En effet, si la taille du bras du nageur est de 0,8m, la distance par coups de bras est de 1,6m. Sur 20m de nage, le nombre de coups de bras est de 20 / 1,6, soit 12,5 coups de bras sur la longueur.

Ce calcul, programmé sur n'importe quel tableur informatique, permet de donner un résultat rapide pour tous les nageurs, et donc de créer une fiche individualisée d'entraînement.

Cette valeur étant calculée, la première question est de savoir si le nageur est capable d'effectuer cette amplitude, bien sûr, sans prendre en compte la vitesse. Pour les plus jeunes, il s'agit d'un test qui n'est pas si évident. Pour les plus expérimentés, il va être intéressant de savoir à quelle vitesse cette amplitude n'est plus maintenue.

Les informations qui en résultent permettent de définir une vitesse critique au-delà de laquelle les appuis sous-marins ne sont plus aussi efficaces. De ce fait, travailler physiologiquement à cette vitesse critique (et donc bien sûr à cette amplitude maximale) devient intéressant, afin d'entraîner toutes les fibres musculaires qui entrent en action lors de l'optimalisation des surfaces d'appuis.

Une nage au carré préconisée par Eric Legrand ("Nager au carré" – édition Atlantica), c'est-à-dire nager 50m à une vitesse égale au nombre de coups de bras (32", 32 mouvements par exemple), est un moyen intéressant pour développer cette rentabilité musculaire.

Cependant, le principal souci dans ce type de travail est de risquer de perdre la vélocité puisque la fréquence gestuelle est faible. Un rappel via un exercice sur quelques 25 m à vélocité maximale (40 mouvements sur 15 m puis 10 m souple par exemple) peut être une orientation intéressante.

Cette évaluation permet aussi de chercher pourquoi le nageur n'est pas capable d'aller plus vite à cette amplitude. Les axes de recherche peuvent être la puissance musculaire, l'endurance de force (répétition du geste à cette même qualité), l'explosivité (liée à l'accélération sous-marine), la qualité de glisse, et bien d'autres paramètres. Autant de paramètres qu'il faut alors planifier afin de cibler avec plus d'exactitude la progression des nageurs.

La connaissance de cette qualité gestuelle, et donc de son nombre théorique de mouvements sur une distance, reste un outil qualitatif. Peu contraignant, il facilite la relation entre le travail physiologique et technique et, en outre, permet de cibler et entraîner prioritairement les fibres musculaires spécifiques de course.

L'évaluation technique : 2e partie

La flottaison

La flottaison correspond à la somme de la pesanteur et de la poussée d'Archimède, deux forces qui s'opposent. Cette dernière, intervenant exclusivement pour des corps immergés, dépend de la densité. Or, la densité d'un individu n'est ni homogène, ni constante. En effet, le muscle n'a pas la même densité que l'os, des poumons remplis d'air n'ont pas la même densité que des poumons en phase expiratoire, et la densité musculaire varie en fonction de leur état de contraction et/ou de fatigue.

L'évaluation de cette flottaison est simple. Il suffit d'inspirer un maximum d'air et de bloquer sa respiration. Deux moyens sont alors à disposition : le nageur reste à la verticale et l'on repère le niveau de la surface de l'eau sur le visage (figure 1). Cette méthode suppose que la tête est émergée et donc, n'est pas prise en compte par la poussée d'Archimède. Une deuxième méthode place le nageur en boule, tête immergée. Des poids sont placés sur son dos jusqu'à ce qu'il amorce une immersion (figure 2). Les valeurs via cette deuxième méthode varient de 0 à 6 ou 7 kg, c'est-à-dire que pour certains nageurs, il faut 7 kg pour couler. Des valeurs de 1,5kg sont des valeurs correctes.

Cette mesure permet alors d'estimer la qualité de flottaison du nageur et donc sa qualité de glisse.

Concrètement, la flottaison varie en fonction des parties émergées du corps (quantité variable puisque les bras sont alternativement émergés et immergés), de la masse musculaire (induite par le morphotype du nageur et de son travail en musculation), de l'état de fatigue durant la course et de sa capacité respiratoire (capacité vitale).

Sur ce dernier point, il est surprenant de constater que certains nageurs disposent d'une capacité vitale importante mais ne sachant pas respirer en conséquence, ils n'utilisent pas ce potentiel. En effet, un terrien, pour reprendre les termes de R. Catteau, a une respiration normale (volume courant ou VC) placé entre l'inspiration maximale (volume inspiratoire de réserve ou VIR ) et l'expiration maximale (volume expiratoire de réserve ou VER). Si le nageur gonfle sa case thoracique au maximum (se place sur son volume inspiratoire de réserve) et qu'il respire tout en maintenant cette cage gonflée au maximum, il peut alors bénéficier d'une flottaison largement accrue (Figure 3).

Ainsi, le nageur peut gagner 3 à 5 litres d'air, comme s'il nageait avec une bouée. Certes, ceci demande un apprentissage préalable puisque respirer sous une inspiration maximale n'est pas aisé, surtout au début de cet apprentissage. D'autre part, l'échange gazeux n'est pas d'aussi bonne qualité. Cette méthode est donc plus préconisée pour des distances de courtes durées et reste plus difficile à mettre en œuvre pour des distances de 400m et au-delà.

L'avantage d'augmenter sa flottaison est de diminuer la résistance à l'avancement. En effet, puisque la résistance est égale au produit de la vitesse au carré et de la surface du maître-couple (R=kSV2), ce dernier est diminué.

La musculature a aussi une incidence sur la flottaison. Un entraînement traditionnel en puissance musculaire, lors des séances de musculation, peut entraîner une diminution de la flottaison. Cependant, cette puissance est nécessaire à la performance. Un compromis devient alors nécessaire. Soit la puissance musculaire est prioritaire (sur 50m par exemple), soit le nageur augmente excessivement sa capacité vitale pour combler cette déficience.

Une troisième voie peut être aussi envisagée. Une musculation adaptée sans prise de masse, exclusivement axée sur le développement nerveux. Les charges étant très lourdes, il est préférable de réserver ce type d'entraînement à des nageurs expérimentés en musculation.

Enfin, puisque la flottaison dépend principalement du volume d'air dans les poumons, les virages, et notamment le virage culbute pose un problème. En effet, il est nécessaire de souffler par le nez lors de la rotation afin d'éviter la pénétration nasale de l'eau. Il en découle une diminution non négligeable du volume d'air, et, de ce fait, une flottaison diminuée lors de la coulée. De ce fait, la poussée d'Archimède n'a que peut d'incidence à cet instant particulier, et le nageur ne peut pas en bénéficier.

Une inspiration maximale avant la culbute et une expiration minimale permettent de combler ce manque à gagner. Cependant, ce type respiration n'est pas naturel et demande une certaine habitude qui ne peut être acquise qu'à l'entraînement. De plus, au moment de la reprise de nage, la première inspiration devient importante. Elle permet de replacer le corps haut sur l'eau sur à cette expiration. La difficulté se situe dans l'habileté à prendre une inspiration maximale en un minimum de temps. Ce travail peut se réaliser via des distances en hypoxie lorsque le nageur, par réflexe, doit reprendre sa respiration rapidement suite à un manque d'air.

L'évaluation technique : 3e partie

Les mouvements freinateurs

Comme il a été évoqué précédemment, la main devrait ressortir là ou elle est rentrée, démontrant ainsi la bonne efficacité gestuelle. Si cette main dérape, c'est-à-dire qu'elle ressort derrière le point d'entrée, c'est peut-être dû à un problème d'efficacité sous-marine. Cependant, ce problème peut venir d'un frein l'empêchant de prendre correctement son appui.

La phase d'allongement du bras fait partie de ces mouvements freinateurs.

Ainsi, lorsque le bras s'allonge, il crée une force contraire au déplacement. De plus, s'il n'est pas complètement tendu, il crée un maître-couple important. Ceci étant, il pourrait être plus simple de le tendre à l'extérieur de l'eau. Mais, le fait de le rentrer tendu va créer des perturbations (bulles d'air) qui vont se loger sous la main. L'appui ne pourra pas être aussi efficace.

En revanche, entrer la main sous la surface de l'eau, la faire glisser en avant en s'imaginant la faire coulisser dans un tube de très petit diamètre, peut être une bonne solution. Dans ce cas, la main va s'écarter des bulles d'air créées lors de l'entrée dans l'eau, le maître-couple sera diminué, et si l'orientation de cette glissée du bras est dirigée de quelques degrés vers le bas, cette action deviendrait propulsive. Enfin, lorsque cet allongement devient maximal et balistique, il pourrait provoquer une action réflexe de contraction musculaire. En effet, un muscle étiré violemment réagit en se contractant. Ceci serait alors entièrement bénéfique en la juxtaposant la phase de propulsion. (Figure 1).

Un repère pour le nageur est de vérifier si sa joue est proche de son épaule, s'il est difficile pour lui de frotter son épaule sur sa joue, sans tourner la tête, lors de cette phase d'allongement.

Un éducatif intéressant pour apprendre et ressentir de mouvement d'allongement serait en crawl rattrapé. La main entre dans l'eau en glissant sur l'avant-bras en attente. Lorsque la main passe sur l'autre main, elle s'arrête. Cette autre main, avant de débuter son action motrice, va alors coulisser sous la première de manière à débuter sa traction lorsqu'elle sera placée devant la main en attente. Par la suite, cette exagération d'allongement pourra se faire en semi-rattrapé puis en nage normale, l'idée étant de continuer à ressentir cet engagement de l'épaule.

Cette position d'allongement permettra donc de ne pas freiner l'action du bras opposé. En effet, si l'action sous-marine doit constamment relancer le nageur, ce dernier sera moins rentable énergétiquement que s'il n'avait qu'à maintenir sa vitesse.

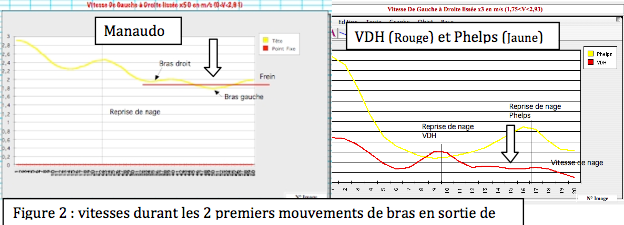

Une comparaison sous digitalisation entre VDH (et Phelps) et Manaudou permet de mettre en évidence la glisse de VDH et la marge de progression de Manaudou (Figure 2). La vitesse de cette dernière chute en effet considérablement à chaque mouvement montrant ainsi un frein durant la phase d'allongement (Frédéric DUCLOS)

La deuxième action frénatrice facile à observer est la reprise de nage. En effet, puisque le nageur pousse au mur, et donc, dispose à cet instant d'un appuis solide, il semble logique que lorsqu'il quitte le mur, sa vitesse soit plus élevée que sa vitesse de nage réelle. De ce fait, une position profilée devrait permettre de conserver cette vitesse le plus longtemps possible.

En termes d'évaluation, plus le nageur sera capable d'aller loin en coulée sans mouvement propulseur, plus sa position est hydrodynamique. C'est à la suite d'une répétition d'exercices qu'il trouvera lui-même cette position. En outre, par la suite, il ne faudra pas oublier de combiner cette coulée avec la culbute en elle-même afin de vérifier si les appuis au mur sont de la même qualité. Une coulée d'une quinzaine de mètres via cet exercice peut être considérée comme une bonne coulée.

Toujours dans le même raisonnement, puisque le nageur est capable d'obtenir une vitesse supérieure à sa vitesse de nage lors de la poussée au mur, il devrait pouvoir effectuer sa reprise de nage à une vitesse, elle aussi, supérieure à sa vitesse de nage. Bien sûr, ceci ne peut se réaliser que si sa coulée n'est pas trop longue. Le nageur n'a plus qu'à entretenir cette vitesse par une gestuelle dépourvue de mouvements parasites et donc freinateurs. De ce fait, respirer juste au moment de la reprise de nage désorganise la position du corps ce qui fait perdre tout le bénéfice de cette vitesse.

Enfin, une reprise de nage explosive sur deux ou trois mouvement de bras, bien sûr sans respirer, va provoquer une dépression derrière le nageur. Le fait de nager par la suite à vitesse normale permet à cette dépression (vague) de rattraper le nageur et de le pousser. Le même phénomène se produit lorsque le moteur d'un petit bateau s'arrête. La dépression rattrape le bateau et continu à le faire avancer (figure 3).

Certes, ce type de travail devient intéressant sur des distances longues car en sprint, la vitesse de nage ne permet pas à cette dépression de rattraper le nageur.

Ressentir cette dépression peut se faire en demandant au nageur de faire une reprise de nage intense sur deux mouvements de bras, en apnée, et de bloquer les deux bras vers l'avant, en position de coulée, et sans mouvement de jambes. Durant cette attente, le nageur devrait ressentir l'eau lui passer sur le dos. Il ne lui reste plus qu'à débuter sa nage à cet instant précis. Attention cependant à ce que le corps ne soit pas immergé, dans ce cas, il ne ressentira rien puisque cette dépression passera au-dessus de lui. Avantage supplémentaire de cet exercice : rester en surface suppose un bon placement du bras lors de la phase d'allongement. S'il va trop vers le bas, ne nageur s'enfoncera.

Via ces différents repères, exercices et évaluations, il est peut-être plus facile de comprendre qu'en natation, il ne s'agit pas forcément de s'entraîner que physiologiquement comme il est coutumier de l'entendre. Des progrès remarquables sont aussi dus à une meilleure pénétration dans l'eau. Certes, ceci suppose que le nageur doit ressentir ce qu'il fait et ou il se situe avec exactitude, mais la natation n'est elle pas un sport de glisse?

Evaluer pour progresser

02/05/13

La planification est un subtil outil pour l'entraîneur. En effet, elle nécessite une évaluation préalable pour définir les choix de progression et ainsi, optimaliser la progression des nageurs. Ceci étant, toutes les évaluations ne sont pas simples à mettre en œuvre.