Equitation : utilisation de la vidéo et de la Digitalisation

La vidéo est devenue un outil indispensable en sport, et l’équitation ne fait pas exception. Elle permet de revoir immédiatement une action motrice, de concentrer son regard sur un ou plusieurs points précis et de corriger ou d’estimer la qualité du geste. Cependant, la vidéo est considérée à tort, comme un outil d’évaluation technique. A tord puisque l’image nous fournit une quantité énorme d’informations et donc, naturellement, nous filtrons ce que nous voyons … en fonction de nos émotions; ce qui rend son interprétation totalement subjective, le contraire d’une véritable évaluation.

Le seul moyen d’évaluer un geste technique est de coupler cette vidéo à une digitalisation, c’est-à-dire que l’ordinateur devient l’interface entre la séquence et l'entraîneur. Le rôle de l’ordinateur sera alors de découper le film en images (en général, en 25 images par seconde) et de nous présenter ces images une à une afin de localiser les articulations issues du mouvement que l’on souhaite étudier, en cliquant dessus. Ainsi, à chaque articulation est affectée une valeur chiffrée de sa position et cela, tout au long du mouvement. Puisqu'une vidéo comporte 25 images par seconde, 0,04 seconde sépare 2 images. Nous avons donc une distance, un temps, donc une vitesse. Alors, l’ordinateur va pouvoir calculer les vitesses et accélérations instantanées de ces articulations tout au long de l’action filmée, ainsi que la variation de position de chaque segment, bref, l'ordinateur peut mesurer la qualité de la coordination.

Frédéric DUCLOS 8/09/14

En CSO, il me semble que la coordination gestuelle du couple cavalier - cheval fait parti des points fondamentaux pour la réussite d’un parcours. Ainsi, j’ai comparé l’attitude de 2 cavaliers lors d'un saut: Marcus Ehning et Roger Yves Bost qui font parti de l’élite mondiale.

Marcus_Ehning

Roger_Yves_Bost

Certes ces séquences sont issues d’internet avec une prise de vue pas forcément adaptée à une bonne étude mais voici ce qui en ressort. Tout d’abord j’ai cliqué sur les articulations suivantes : la hanche du cheval (Bassin ch), l’épaule du cheval (Epaule ch), la hanche du cavalier (Bassin ca) et l’épaule du cavalier (Epaule ca).

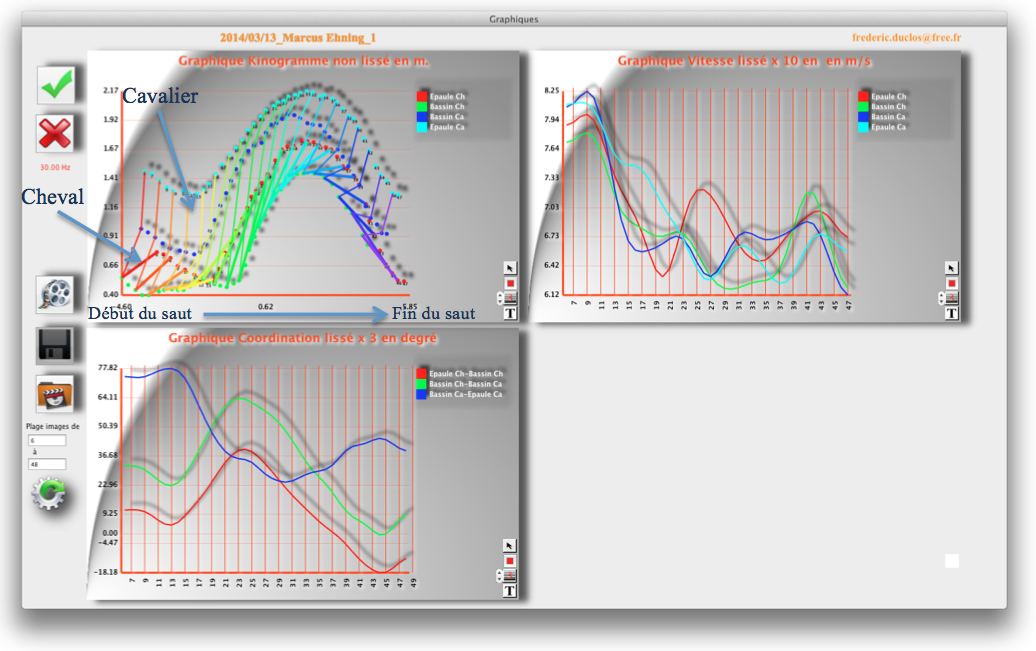

La planche suivante va nous présenter 3 graphes. En haut à gauche, un kinogramme, c'est-à-dire une représentation des points cliqués tout au long du mouvement. Chacun de ces points est relié à l'autre par un trait. Le trait plus épais correspond au tronc du cheval et celui plus fin, en fin de chaine, correspond à celui du cavalier (le trait du milieu reliant le bassin du cavalier et celui du cheval).

En bas à gauche sont représentées les positions segmentaires du tronc du cheval (en rouge) et du tronc du cavalier (en bleu). La ligne verte ne nous intéresse donc pas puisqu'il s'agit du couple de point Bassin cheval - Bassin cavalier, sans grand intérêt.

Enfin, en haut à droit, ce graphe représente les vitesses de ces points tout au long du mouvement. Plus ces courbes montent vite vers le haut, plus l'accélération est importante.

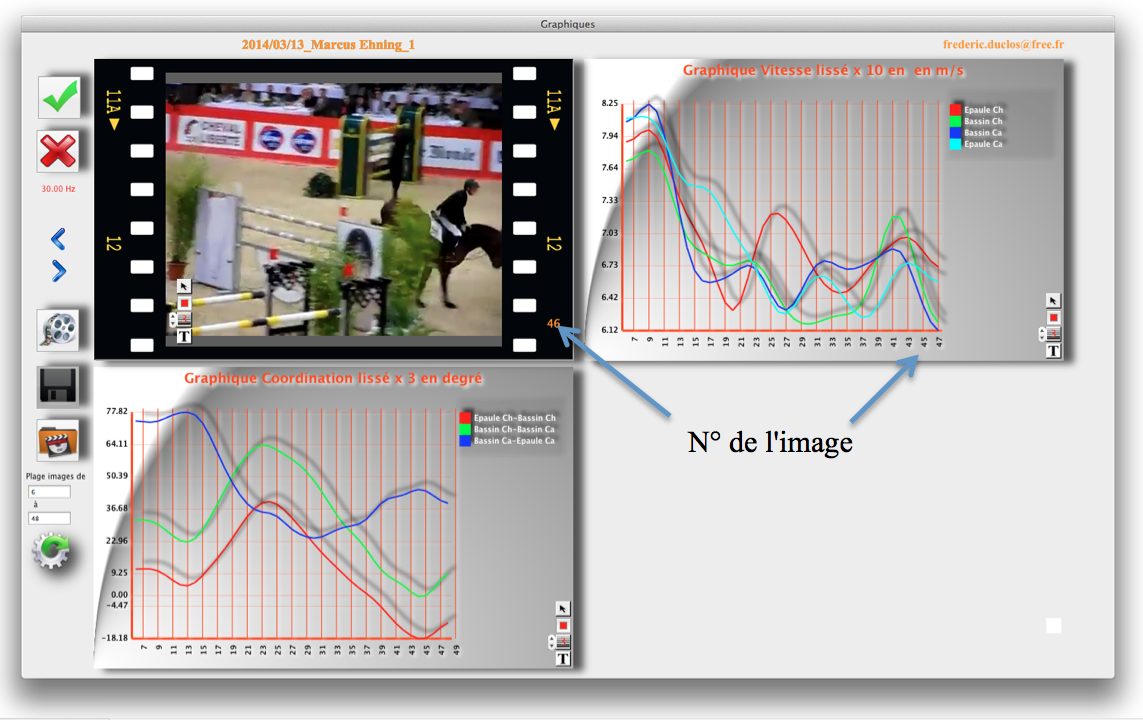

Pour ces 2 derniers graphes, le numéro des images est représenté sur l'axe horizontal (axe des x), ce qui permet de nous situer dans le temps. De ce fait, nous pouvons très facilement suivre le graphe avec la vidéo. Nous pouvons faire correspondre chaque variation de vitesses ou de coordinations en avançant image par image sur la vidéo. La séquence ici débute à l'image 7 et finit à l'image 49 afin de se centrer précisément sur l'action du saut.

Pour notre étude, le kinogramme ne nous apporte par d'éléments fondamentaux. Je vais donc le remplacer par une image clé issue du film afin d'être plus représentatif. Cependant, le kinogramme aide parfois à la compréhension de telles ou telles désorganisations segmentaires.

Ainsi, voici les 2 planches de nos deux cavaliers. Je vais donc étudier les coordinations qu'ils emploient avec leurs chevaux et les comparer.

Concernant Marcus Ehning, on peut voir, jusqu'à l'image 21, l'opposition des 2 courbes (rouges et bleues). Le tronc du cavalier pivote vers le bas et en même temps, celui du cheval pivote vers le haut, pour finir par se rejoindre. Cette jonction commence lorsque les membres inférieurs du cheval sont prêts à quitter le sol. Ainsi, pendant la phase d'aérienne, la position de leur tronc est similaire durant 8 images, soit 0,32 seconde. Le cavalier semble adapter sa position avec celle du cheval. Pour la descente, le repositionnement de chacun se fait également en même temps, en osmose. Par ce procédé, aucune force n'est en concurrence. Il y a donc une fluidité quasi parfaite sur le mouvement, le cavalier est toujours en équilibre, prêt à opérer un changement de direction ou une modification d'allure.

Le graphe des vitesses montre une très nette accélération des épaules du cheval à l'image 20, amorçant l'envol des membres supérieurs. L'accélération des épaules est relayée par l'accélération du cavalier (bassin et épaule) alors que l'accélération du train arrière est nulle, pouvant se traduire par un flottement aérien, limitant la consommation énergétique du couple. L'accélération du trait arrière est mise en évidence lorsque le train avant touche le sol, certainement pour préparer une nouvelle accélération au sol ou pour créer un meilleur appui pour un changement de direction difficile.

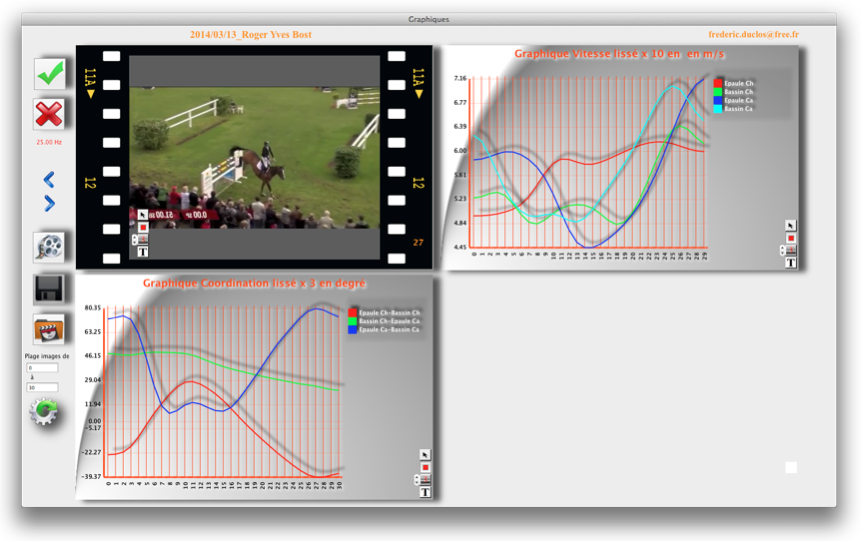

Concernant Roger Yves Bost, la courbe des positions segmentaires est différente. Nous avons bien ces 2 lignes inversées jusqu'à l'image 6, lorsque le train avant débute son envol, mais ensuite, nous n'avons plus cette jonction. Les positions des 2 troncs s'opposent et créent donc des forces qui pourraient nuire à la bonne organisation du mouvement. Peut être qu'avec ce procédé, le cavalier cherche à faire réagir son cheval dès la partie aérienne afin de mieux anticiper la suite.

On retrouve cet anachronisme avec le graphe des vitesses où l'on peut voir que l'accélération du bassin et des épaules du cavalier ne sont pas en phase. Cela va donc également provoquer cette rupture de fluidité avec les conséquences déjà évoquées. De plus, cette accélération des 2 points pris sur le cavalier continue quasiment jusqu'à la fin de la séquence. Elle est beaucoup plus longue que pour le cavalier précédent, comme si son équilibration n'était pas maitrisée, ce qui parait surprenant du fait de son niveau. Du coup, son déséquilibre n'est pas propice pour un nouveau changement de direction. Il sera certainement obligé de freiner son cheval.

Ainsi, la coordination de ces 2 cavaliers avec leurs chevaux est radicalement différente. Certes, tous 2 évoluent à haut niveau mais est ce que le fait de corriger ces points mis en évidence précédemment ne pourrait pas faciliter une nouvelle progression ? Dans tous les cas, ces courbes mettent en évidence la qualité du mouvement de façon objective. Mais l'idée est surtout de pouvoir en discuter avec les cavaliers et leurs entraîneurs afin de faire évoluer ou non l'entraînement en fonction des convictions de chacun et de la stratégie pédagogique.