L’importance de la reprise de nage

Frédéric DUCLOS

CREPS de Mâcon, Mâcon (71)

Abstract

La reprise de nage a fait l’objet de nombreux débats suite aux différentes actions de Phelps lors des derniers Jeux Olympiques, ce qui laisse supposer qu’elle a une part importante pour la performance. Or n’est elle pas aussi importante à un niveau plus modeste ? De ce fait, Est ce qu’une reprise de nage explosive apporte des avantages non négligeables en termes de performance ? Il semblerait que, sur une distance de type puissance aérobie comme le 400 mètres nage libre, le fait d’exécuter une reprise de nage à très haute vitesse influence la performance et la consommation d’énergie. En effet, à l’issue d’un protocole basé sur une distance de 400 mètres, le temps de nage est amélioré de 4 secondes avec une fréquence cardiaque moins élevée de 2,3 points.

Mots clés

Natation, 400 m, nage libre, reprise de nage, coulée, gain énergétique, gain vitesse

Introduction

La qualité de la reprise de nage fait partie intégrante de la performance [11] . Les principes physiques montrant qu’il est plus facile de conserver une vitesse plutôt que de la créer [12], ou l’étude comparative des coulées de Phelps et Van Den Hoogenban [8] , ne font que la confirmer.

Or , il est curieux de constater que cette stratégie n’est que rarement employée par des nageurs de niveau plus modeste. De ce fait, il devient intéressant de vérifier si cette efficacité dépend du niveau de performance.

Méthode

Pour cela 5 stagiaires de la formation BEESAN du CREPS de Mâcon ont bien voulu se prêter à une expérience visant à comparer l’évolution et la variation de la fréquence cardiaque sur deux courses : l’une avec leur reprise de nage habituelle, l’autre avec une reprise de nage exagérée. Ces 3 filles et 2 garçons sont d’anciens nageurs de bon niveau (niveau interrégional à national) et leur performance sur 400 m se situe actuellement en moyenne à 4’53" (Tableau 1).

Cette distance de référence de 400 m a été retenue puisqu’il s’agit d’un effort impliquant prioritairement le système aérobie [10] [12], et donc, de ce fait, laissant le temps à la fréquence cardiaque d’évoluer normalement. Ainsi, l’intensité de l’effort pourra être mis en évidence au travers cette adaptation cardiaque.

Le protocole demandé aux nageurs est le suivant. Il s’agit de nager, après un échauffement libre de 400 m, 8 fois 50m départ toutes les 50 secondes, ce qui devrait laisser approximativement 10 secondes de récupération entre chaque 50 m. Une première série est nagée sans consigne particulière. Une deuxième série, nagée le lendemain afin de d’obtenir une récupération complète, est réalisée avec des reprises de nages exagérées sur 7 mètres. Le temps de reprise de nage était relevé de pied à pied, c’est à dire que le chronomètre se déclenche lorsque les pieds quittent le mur et s’arrête lorsqu’ils passent la ligne des 7 mètres. Chaque nageur est doté d’un cardio-fréquence mètre étanche de type Polar afin de recueillir les fréquences cardiaques durant la course. Chacun est réglé afin d’enregistrer cette fréquence cardiaque toutes les 5 secondes. Durant les 10 secondes de récupération, d’autres stagiaires doivent récupérer la fréquence cardiaque via un autre cardio-fréquence mètre étanche de type identique, ainsi que le temps réalisé à chaque 50 m. Ce couplage de relevé cardiaque sert à donner l’essentiel de l’information cardiaque en cas de défaillance du matériel lors de la course, défaillance qui n’a pas eu lieu. L’intensité de nage devait être constante, et devait correspondre à leur meilleur temps sur 400m, ceci sans et avec reprise de nage exagérée.

Résultats

Les résultats moyens des 5 nageurs montrent que le temps réalisé durant la coulée est de 5,2 secondes pour la première série et 4,3 secondes pour la deuxième. La consigne d’exagération de vitesse est donc bien respectée.

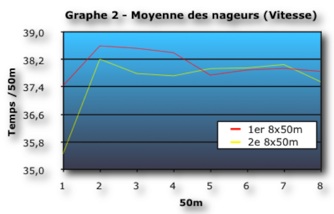

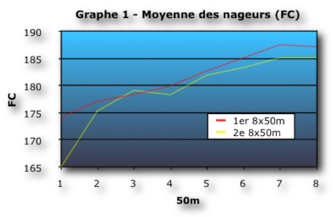

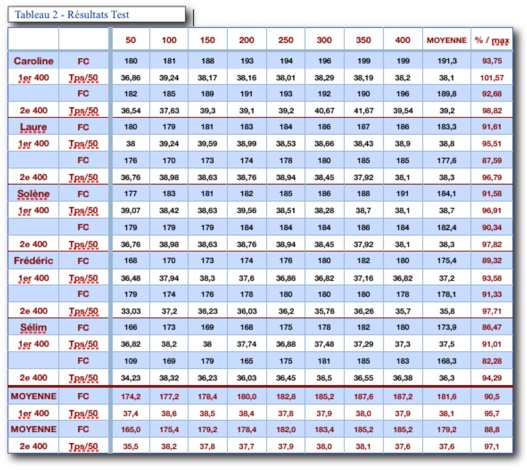

Le deuxième résultat (Tableau 2) montre que les fréquences cardiaques moyennes des huit 50m et des 5 nageurs sont de 181,5 pour la première série et 179,2 pour la deuxième (Graphe 1). 36"06 et la deuxième, en 37 "59 (Graphe 2).

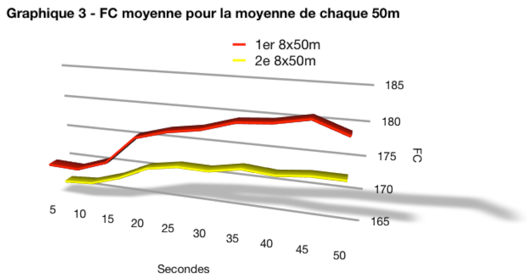

Enfin, l’étude des fréquences cardiaques relevées toutes les 5 secondes durant l’épreuve montre que, en moyenne, le 50m nagé avec une reprise de nage élevée, entraîne une stabilisation de la fréquence cardiaque (Graphe 3).

Discussion

Dans un premier temps, l’intensité réalisée par les nageurs, lors de la première série, est en moyenne très élevée puisqu’elle correspond à 95,7% de leur meilleur temps actuel. De plus, leur fréquence cardiaque moyenne est de 90,5% de la fréquence cardiaque maximale. Ceci reste conforme aux attentes dans la mesure où il s’agit d’un travail en fractionné, permettant ainsi d’augmenter la vitesse de nage sans augmenter la fréquence cardiaque [9]. En effet, un travail en continu aurait dû se traduire par une corrélation de ces deux valeurs. La mise en situation correspond donc à une situation de compétition, critère attendu par le protocole.

Ainsi, suite à ces résultats, trois paramètres émergent et demandent à être développés.

Gain énergétique global

La stratégie basée sur la réalisation d’une reprise de nage rapide implique un ralentissement de la vitesse de nage lors des 18 derniers mètres, puisque la consigne initiale était de réaliser les deux séries à la même allure. Il semblerait donc que cela aurait pour conséquence une diminution de la fréquence cardiaque de 2,3 points, soit 1,7% de la fréquence cardiaque maximale moyenne. Les nageurs passeraient donc, par cette stratégie, d’une intensité correspondant à 90,5% à une intensité de 88,8%. Le pourcentage moyen du rapport entre la Vitesse Maximale Aérobie (VMA), mise en évidence grâce au test navette adapté par G. Cazorla [2], et le Seuil Anaérobie Lactique Sanguin (SA) établit par le test de 2000m de E. Maglischo [12], est de 83,7% (Tableau 1). Diminuer son intensité de 1,7% devient alors non négligeable puisque l’on se rapproche de cette zone dont la consommation d’O2 et la production d’acide lactique devient équilibrée.

Parallèlement, avec ce coût énergétique diminué, les nageurs ont, malgré tout, nagé plus vite (0,5 seconde plus vite en moyenne). Ceci correspondrait à un gain d’environ 4 secondes sur un 400m pour une fréquence cardiaque plus lente. Le nageur aurait donc la possibilité de nager 4 secondes de mieux que son meilleur 400m, en étant moins fatigué.

Gain énergétique pendant chaque 50m

Paradoxalement, une stratégie visant à exagérer la reprise de nage tend à stabiliser la fréquence cardiaque (Graphe 3). Ceci est certainement dû à un travail explosif trop court pour impliquer cette fréquence cardiaque, et la nage lente qui s’en suit permettrait sa diminution, contrairement à un travail en constante accélération ou recherche de vitesse [3] [4].

Améliorations supplémentaires

Cette expérience met en action des nageurs non coutumiers à ce type de stratégie. Déjà, dans ces conditions, un gain de performance notable est mis en évidence. Cependant, un travail complémentaire sur une technique de nage « projectile » comme définit par Alain Catteau [1], c’est à dire une technique de nage cherchant particulièrement à ne pas freiner, permettrait certainement d’accroître ces performances [5] [6] . En effet, une main qui entre dans l’eau avant l’épaule diminuerait sa résistance à l’avancement lors de son allongement [7] . De ce fait, un relâchement maximal lors du trajet aérien serait rendu plus facile puisque la nage est plus lente. Un gainage parfait permettra de garder cet alignement et donc, diminuera la résistance à l’avancement [12] ; ou encore, un travail en hypoxie permettra au nageur de respirer moins souvent, surtout lors de cette reprise de nage, limitant alors les perturbations créées par la rotation de la tête en Crawl par exemple.

L’objectif serait alors de créer un rythme de vitesse de nage, composé d’une partie explosive (coulée et reprise de nage) et d’un relâchement induit par une modification de technique de nage. En effet, la nage passerait d’une action propulsive à une action projectile diminuant le coût énergétique des actions propulsives. Cette deuxième partie demande donc un dosage extrêmement précis sur la vitesse qui doit être maintenue, ni trop lente, ni trop rapide, peut être même progressive au fur et à mesure que l’on se rapproche du mur. En effet, la vague créée lors de la reprise de nage via la création d’une dépression, perd de son efficacité propulsive à partir d’une certaine distance.

Un entraînement visant à développer cette stratégie apparaît donc comme nécessaire. Cependant, les nageurs, durant une période de quelques semaines, sont mal à l’aise. En effet, une impression de manque d’air les perturbe. Il semblerait que ce travail explosif durant 4 secondes à chaque virage déclenche des sensations de manque d’oxygène. Cette phase d’adaptation pourrait peut-être se traduire par un reparamétrage des capteurs de CO2 [9] dont les fonctions sont axées vers l’accélération ou la diminution du rythme cardiaque. En effet, en tant que « terrien », les valeurs de modification sont induites par la vie de tous les jours. De ce fait, au même titre que l’apprentissage change les repères liés à la poussée d’Archimède, ces valeurs de CO2 semblent s’apprendre et donc se modifier par l’entraînement.

Ainsi, imiter la coulée de Phelps demande des prérogatives. Il me semble logique que le nageur devra dans un premier temps, acquérir et automatiser ces rudiments de stratégie avant de se lancer trop rapidement dans la réalisation d’une coulée de 15m, à 50 cm de profondeur et à une vitesse nettement supérieure à la vitesse de nage.

Conclusion

Cette mise en évidence de l’importance de la reprise de nage induit une modification de la technique de nage durant la course. L’idéal semblerait orienté vers des appuis aquatiques moins importants au profit d’une position corporelle plus hydrodynamique. Or, cette dernière reste difficile à évaluer et à observer concrètement. En revanche, pour une même vitesse, dès lors que la force exercée par les appuis est plus faible, c’est que l’hydrodynamisme est de meilleure qualité.

Actuellement, le CREPS de Bourgogne travaille en collaboration avec la faculté des sciences de Dijon sur la construction de plaquettes sensitives permettant de mesurer la force exercée par la main dans l’eau. Ce projet a pour but de donner une information extéroceptive au nageur afin de s’approprier au mieux de la variation de l’efficacité donnée lors de la nage et donc s’adapter à sa reprise de nage.

A ce stade, le CREPS peut financer ce projet. En revanche, l’idée serait de créer un système ambulatoire permettant de recueillir immédiatement les valeurs des forces exercées dans l’eau via un capteur bluetooth reliant les plaquettes à un ordinateur. Par ce système, l’entraîneur pourra avoir les valeurs réelles exercées dans l’eau et donc orienter son travail avec plus de précision, en termes de développement énergétique et musculaire. La recherche de la conception de cet outil est onéreuse ce qui limite actuellement le projet.

Références

[1] Catteau Alain, "NATATION SPORTIVE" Volume II - Dossiers techniques FFN

[2] Cazorla Georges, THILL E., THOMAS R., CAJA J. : Manuel de l’éducateur sportif - Édition VIGOT

[3] Chatard J.C, Lavoie J.M., Lacour J.R (1991) Energy cost of front crawl swimming in women. Eur J Appl Physiol ;63(1), p.12-6.

[4] Chatard J.C, Agel A.M., Lacoste L., Millet C., Paulin M. Lacour,J.R. (1991) Coût énergétique du crawl chez les nageurs de compétition. Science et Sport n 6, p. 43-50.

[5] Chollet D. (1990). Approche scientifique de la natation sportive. Sport et initiation

[6] Chollet D. Tourny C., Gleizes F, Sidney M. , Pelayo P. (1997). Comment les nageurs experts structurent le 100 m nage libre. Science et Sport 1997;12-232-40

[7] Duclos F. et coll (2003), Biomecanics and Medecine in Swimming IX

[8] Duclos F (2007) , « Toute la natation » « étude comparative de la coulée de Phelps et de VDH », Promo presse

[9] Fox E. L., Mathews D. K. (1981). Bases physiologiques de l'activité physique. Vigot

[10] Hellard Philippe et col.(1998), L’entraînement III, p. 13-19, ed. Atlantica (Biarritz) France.

[11] Hines Emmett (1998) - What’s all this about Negative Splits ? - Swimming World

[12] Maglischo E.W. (1987), Nager plus vite, p. 243-255, Collection “Métier de l’eau” (Morzine) France.